2018-02-20 20:51:25

导 读

当年喝速溶咖啡成长起来的一代人,其中一部分如今已成了出入高级写字楼、每天一杯星巴克或Costa的白领上班族。这背后不仅仅是人的成长,也是咖啡潮流随时代发展和消费行为变化的一次次更迭。

在全球范围内,第一次咖啡浪潮将速溶和罐装咖啡推上了宝座,咖啡这种口味特殊的饮品借此大量普及,走入千家万户,这一浪潮从19世纪一直延续到上个世纪末。

第二次咖啡浪潮则以星巴克等咖啡品牌为代表,喝咖啡的重点从海量生产的标准化产品转向了一种综合了社交内容的品味过程,如果说这一阶段是对第一次咖啡浪潮的反省,那么第三次浪潮或许也正是对这一时期的一种批判式升华。

从速溶咖啡到星巴克,再到今天的手作冲泡和品评,第三次浪潮下的咖啡已渗透到人们的生活中,以各人喜好的方式,代表着各样的生活态度。

今天的文章比较文艺,希望你假期能够冲泡一杯手作咖啡,坐下来享受一下难得的闲暇时光,Enjoy it。

就全球范围而言,咖啡发展的三次浪潮与人们的消费行为变化息息相关。第一次咖啡浪潮从19世纪延续到上世纪末,人们牺牲咖啡的口味与质量,换取了咖啡产品的大量普及,速溶咖啡、罐装咖啡都是这一期间的产物。

第二次咖啡浪潮更像是对第一次咖啡浪潮的反省,人们开始关心咖啡从哪儿来、怎么烘焙,喝咖啡成为一个包含了解咖啡本身故事、社交在内的综合体验,人们不再把“一起喝个咖啡”理解为真的只是去买一杯饮料。星巴克等品牌是这个时期的代表品牌。

“第三次咖啡浪潮”这个词首次被提出,是源于美国旧金山的咖啡店Wrecking Ball Coffee Roasters联合创始人Trish Rothgeb写于2002年的一篇文章。

第三次咖啡浪潮更强调咖啡产品本身——人们购买咖啡,基于其产地以及生产方式,产品超越体验,重新成为消费者最重视的核心要素。美国芝加哥的Intelligentsia Coffee&Tea、北卡罗莱纳州的Counter Culture Coffee以及波特兰的Stumptown Coffee Roasters,这3家咖啡店被称为浪潮兴起时的3个代表咖啡厅。它们都重视产品质量、与产地直接交易,以及商业上的可持续发展,同时它们也认为,消费者教育在重塑整个产业方面有着非常重要的作用。

回想我们的体验,中国三次咖啡浪潮的时间间隔更短,相互交杂的时间也更长。短短三四十年间,仿佛第一次咖啡浪潮的影响还未褪去,第二次咖啡浪潮就已经随着星巴克等品牌的到来、竞争而迅速开始。最近几年,跟随着全球咖啡消费风潮的转变,中国也开始渐渐出现受到第三次咖啡浪潮影响的咖啡馆。

(星巴克在中国)

在中国,这个发展并非线性,而是在不同需求之下产生了不同的消费分层——人们在不同地区、不同理念的驱动下,主动或被动选择自己认可的咖啡产品。在你的身边,既可能有习惯了在超市购买长销款速溶咖啡的朋友,也很容易发现占领城市角落咖啡馆、享受咖啡空间的咖啡客,换个巷口,那里可能隐藏着喜欢探寻手冲咖啡与精品咖啡口味的咖啡爱好者。

这也是中国独有的咖啡体验。但我们这里想谈谈日本——这个经历了三次咖啡浪潮的国家,既受到西方咖啡浪潮的影响,自己也反过来影响了那些创造浪潮的人。正因如此,日本的街道里留下了太多与咖啡有关的印记,让这片土地上既可以寻找到旧有的老时光,也有留给新浪潮的空间。

当17世纪荷兰人第一次踏上这片土地的时候,日本人生活中最常见的饮品还是麦茶。在荷兰人带来日本的包裹里,除了《圣经》、玻璃制品和天鹅绒,一定还有一包咖啡。据说,这是咖啡第一次登陆日本。

在当时人们的认知中,这又苦又涩黑乎乎的饮品似乎与中药没什么差别。据说因为咖啡豆富含维生素,治好了日本人的水肿——德川幕府曾拿咖啡豆当作药用物品,派发给因在前线打仗无法摄取足够蔬菜而患病的武士。

实际上,寻常百姓得以了解咖啡为何物时,已经是明治时代(1868年至1912年)。那时日本正在积极脱亚入欧,人们模仿着欧式的生活方式:社交舞、红酒牛排,当然也包括小酌咖啡。

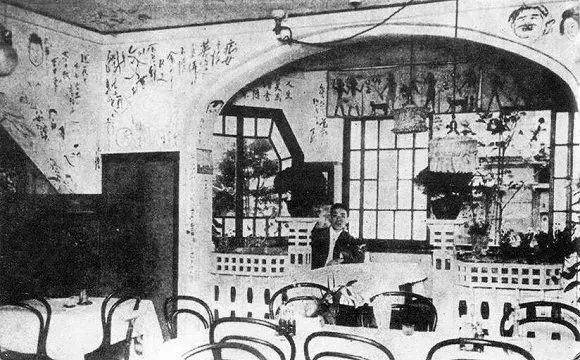

开放咖啡豆贸易后,从19世纪70年代开始,贩卖茶叶的日本传统茶屋们也开始销售咖啡。到了1888年,一家名为“可否茶馆”的店在东京上野开店,这是日本第一家咖啡馆,也是后来日本咖啡馆的雏形。两层小洋房,除了卖咖啡,还给来客备上围棋、扑克,更有纸砚墨笔、报纸书籍。与其说是饮食之所,不如说更像切磋交流的社交之地。

这之后,一家名为Café Printemps的咖啡馆在银座开店。这里除了一楼的空间,交50钱的会员费,即可使用二楼的会员专用空间,在那里你将有机会结识作家森鸥外、作家谷崎润一郎、画家黑田清辉、歌舞伎表演家市川左团次等文化名人。这些常客在店内随手涂鸦的漫画小像和诗句成了这家咖啡馆的标志。这家咖啡馆也出现在了作家常客永井荷风的作品《断肠亭日乘》中。

(日本银座Café Printemps)

第一次咖啡浪潮:速溶和灌装咖啡走进千家万户

二战时期,有提神解乏的功效的咖啡成为美军的军需品;等战争结束,商品化的咖啡再次进入日本,引领了日本的第一次咖啡浪潮。

人们争论着这次浪潮的具体时间。有人认为自1960年咖啡豆自由进口开始,第一次浪潮就开始了。也有人认为1980年代后半咖啡店在日本的兴盛,才真正标志咖啡浪潮的开始。但毫无疑问:咖啡的好日子来了,它开始成为千万家普通日本人需要的东西。

速溶咖啡是这个时代的宠儿。热水冲泡,简单便捷,不需要复杂的技术或硬件,在家也可以随便享用。速溶咖啡走入了日本家庭,雀巢咖啡风靡日本。现在YouTube上仍有雀巢咖啡的老广告合集。“我小时候最喜欢这个广告了”“这个广告一直让小时候的我觉得咖啡一定特别好喝”——你可以看到不少这样的评论。不过实际上,简单粗暴、过度萃取后的速溶咖啡冲泡后的口味并不那么好,喝完一杯后,余味常常发酸发苦,不那么尽如人意。

罐装咖啡满足了人们出门在外也能喝到咖啡的需求,这时候在日本发展得火热起来。尤其是 1969 年日本咖啡品牌“上岛咖啡”(它与中国那个连锁咖啡店并不是一家公司)推出加奶咖啡后,罐装咖啡的销售额直线上升——奶味掩饰了过度萃取后咖啡的苦涩,使口感变得浑厚顺滑。与其说是咖啡,倒不如说是“咖啡饮料”更为准确。

到了1990年,罐装咖啡的销售量达到日本饮料市场的四分之一。现在罐装咖啡一般规格是200毫升,价钱大约在100至150日元(约合6至9元人民币),可随处在自动售贩机买到。

咖啡店的发展也一发不可收拾。在最鼎盛的时期,即1982年,全日本有近16.2万家咖啡店,它们也是生咖啡豆的主要消耗者。在这些咖啡店中,有很多独立咖啡馆。人们可以光顾志趣相投的咖啡店,喝到不同于速食咖啡的味道。

世纪虹吸式抽取方法首次被英国人用于咖啡制作中,但直到20世纪,才被日本人发扬光大。早在1925年,日本人就有了自己国产的虹吸壶制造厂商。除了虹吸,使用滤纸制作滴漏咖啡的方式也广泛为独立咖啡店以及咖啡爱好者所用。相比速溶咖啡整齐划一的标准化味道,日本人更喜爱这种“超越了精确的自由”,执着于咖啡豆本身的味道。

第二次咖啡浪潮:星巴克冲击本土咖啡厅

1987年,星巴克在美国西雅图开设第一家店铺,并在短短几年间把生意做到全球各地。这是意式浓缩咖啡的春天。深度烘焙的咖啡豆研磨至极细,在咖啡机中与高压蒸汽相遇,就可以成为一杯醇厚的黑咖啡。这种冲泡方法效率高,一台机器,简单操作后,即可迅速为顾客递上一杯咖啡。星巴克铺出大量连锁店、全球采购,再将统一深度烘焙的阿拉比卡咖啡豆配送至各地,这都能进一步降低成本。这些特点非常适应快餐连锁式的星巴克。

星巴克往浓厚的浓缩咖啡里兑入不同的元素,成为了摩卡、拿铁等各种各样的花式咖啡,这些饮品都受到了消费者的喜爱。

像星巴克这样的西雅图系咖啡也陆续登陆日本。1996年,星巴克在东京银座开设了第一家分店。次年,Tully's Coffee也在银座开了第一家门店。1999年,Seattle's Best Coffee在大阪北区开了第一家门店。自这段时期开始,日本本土的咖啡店的总数却急剧减少,到1999年缩至9.4万家,此后缓缓下降,至2012年仅剩7万间,大约是巅峰时期咖啡店数的一半。毫无疑问,快餐连锁式的咖啡馆给日本咖啡带来了不小的冲击。

当然,日本也不是没有自己的连锁咖啡。老牌的上岛咖啡执着于用虹吸壶制作咖啡,拥有一批忠实粉丝;还有1980年开设第一家店的DOUTOR COFFEE,它在10年间成长为日本咖啡连锁销售额首位。但星巴克登陆日本后,它就被这个“外来客”迅速赶超。

2000年前后,雀巢的全自动浓缩咖啡机问世,这方便了咖啡的制作,但似乎也在宣告:咖啡师没那么重要。也有一批失业了的咖啡师不愿意向机器妥协,潜心研制手冲咖啡,把握各种咖啡豆的特性和精细的步骤,推崇更精细的咖啡美学。

1982年成立的美国精品咖啡协会(Specialty Coffee Association of America)也将“精品咖啡”的概念不断推广。他们设定了一套体系,将评分在80分以上(满分100分)的咖啡豆划定为“精品咖啡”。这种做法深深影响了咖啡文化。

台湾咖啡界文化人韩怀宗在他的《精品咖啡学》里,把2003年称为美国精品咖啡元年。那些咖啡师们降低咖啡豆的烘焙度,反对第二次咖啡浪潮中意式浓缩的深度烘焙方式,提倡根据不同产地豆子的特性“因材施教”,萃取出各地咖啡豆本身的不同风味:果酸、花香等。强调人在咖啡制作过程中的重要性,力图还原咖啡本身的味道。

这种以咖啡制作手法为卖点的咖啡店推动了第三次咖啡浪潮的来袭。在这些“手艺型”的咖啡店里,有咖啡师为你冲泡咖啡,来自哪里的咖啡豆、怎样的烘焙方式、偏好怎样的口感、多少水分比,都成为一杯咖啡美味的关键。

第三次咖啡浪潮:从实用功能到生活态度

倘若去研究正在美国或英国兴起的第三次咖啡浪潮,不难发现,振奋精神等实用功能已经逐渐与咖啡这个词剥离。人们像品评葡萄酒一样,细化冲泡咖啡的步骤,体会各种操作所带来的微妙的不同。咖啡已渗透到人们的生活中。以各人喜好的方式,代表着各样的生活态度。

咖啡馆不单单成为饮用咖啡的社交场所,更是成为一种生活方式——享受咖啡师带来的专业服务,欣赏咖啡馆独特的装修风格,甚至是喜欢特定的某种咖啡的风味。

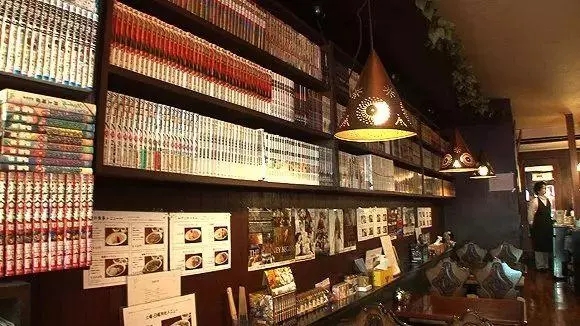

而在日本,自咖啡馆初次登陆的时代开始,咖啡本身就带有的强烈西洋文化烙印,使得咖啡进入日本时就带有文化传播的作用。这种使命加上日本本土的饮茶休憩文化,在日本咖啡店的演变中演绎出了各种各样的形式。20世纪50年代有演唱或演奏歌曲的香颂咖啡馆、爵士咖啡店——要知道在欧美爵士更常见于酒吧;1970年第一家“漫画喫茶店”在名古屋诞生;1978年,京都甚至还出现了猎奇的“不穿短裤”咖啡馆。在这些咖啡馆中,喝咖啡的功能被弱化,咖啡本身的品质变得不那么重要,人们或为猎奇或为消遣,并不只为咖啡。这种融合使得咖啡文化亲民大众,在日本积累了深厚的群众基础。

(漫画喫茶店)

另一方面,日本人从未抛弃对咖啡口味的追求。繁琐的冲泡过程反而增加了仪式感。这种尊重咖啡口味与多元化的咖啡文化,早已根植在日本人生活中。日经新闻网撰稿人桑原恵美子曾评论道:与其说这是“第三次咖啡浪潮”,不如说是“重回昭和年代(1926年至1989年)的怀旧”。

在第三次咖啡浪潮中表现突出、来自美国西岸城市奥克兰的店铺 Blue Bottle Coffee 于2017年迎来创业15周年。它于2015年进入日本,第一家店铺选址在东京清澄白河,改造了一栋日式小小的旧厂房,外侧白色墙上印着醒目的蓝瓶子logo。开业第一天就有不少忠实粉丝慕名而来,需要排队四五个小时才能喝到一杯咖啡。

推崇咖啡产品本身的口味——这股第三次咖啡浪潮终于来到了东方,日本本土的手艺型咖啡店也有不少。猿田彦咖啡创建于2011年,第一家店选址于东京惠比寿——一个讲究精致生活的区域。此后又依次在时尚重地涩谷、新宿、表参道等地开店,迄今在东京都内已有7家连锁店。除了可以享用每日精选手工咖啡、单品咖啡及经典意式浓缩等咖啡,还可以在店铺内或网店上购买自家烘焙的咖啡豆与咖啡周边小物。

手艺型咖啡走红,也为在咖啡店浪潮中受到挫折、转而着眼于零售的老店提供了机会。田代咖啡创建于1933年,最初是一间制作糖浆的店铺。在20世纪70年代的咖啡店热潮中,他们为许多咖啡店提供咖啡豆,起初也颇为顺利,但等到咖啡店纷纷关门大吉,它只能转而面向大众零售。此后第三代社长田代和弘接任,他个人嗜好品评来自不同产地各具特色的咖啡豆,也是咖啡品评竞赛“卓越杯”(Cup of Excellence,由SCAA发起并组织,每年在世界范围内评选符合标准的好咖啡)的国际审查员。田代咖啡从1997年开始贩卖高级咖啡豆,1999年起开通了网购渠道。在大阪的门店,还有获得日本精品咖啡协会(Specialty Coffee Association of Japan,SCAJ)举办的咖啡大赛的冠军咖啡师为客人冲泡咖啡。

也有很多个性小店表现不俗。比如在东京中央区日本桥——东京地理上的城市中心地带,有一间名为Mighty step's coffee stop的咖啡小馆。这家店铺2014年开张,改造了建筑年龄已有60年的旧民居,小小一间门店,仅有10个座椅,店主提供浅度烘焙的9种果香型手冲咖啡。

(Mighty step's coffee stop)

有趣的是,在日本,关于咖啡的热潮开始两极分化。手冲咖啡店们一片鏖战,满足人们“快速、高效”需求的便利店咖啡的竞赛也日益白热化。最早在日本引入咖啡的便利店是Circle K Sunkus。2011 年,这家公司在旗下3500家便利店导入了自助式咖啡贩卖机。2013 年,罗森旗下4300家店铺、全家旗下5000家店铺也分别“导入”完毕。

日本最大的连锁便利店7-ELEVEn于2013年研发出自己的自助式咖啡贩卖机,以100日元(约合6元人民币)的最低价格参战,迅速占据市场大半份额。根据这家公司的数据,自2013年使用自助式咖啡贩卖机开始,截至2016年2月,7-ELEVEn已累计销售20亿杯咖啡。

这些便利店的咖啡也颇费心思:比如7-ELEVEn的豆子大多来自于巴西与危地马拉,烘焙则是与上岛咖啡合作;每一杯都是经由滤纸萃取,酸味适中,香味浓厚。但就像并非每次“浪潮”都说服了所有人,便利店咖啡从另一个角度满足了人们在不同场景的消费需求,同时也体现出人们对咖啡口味的日益重视。

好的手冲咖啡店们的名声正在越过国界。起源于挪威奥斯陆的咖啡老店Fuglen在东京里涩谷开了它们的第一家海外店铺,最初,居住在周边社区——代代木上原的居民喜欢到店内坐坐,他们甚至可以将便利店的盒饭带进去,一边吃一边与店员聊天。但现在他们可能很难在店里找到座位,拿着旅行指南按图索骥的海外游客们经常排队到门外,他们在店内打开酒店预订网站Booking,与朋友们讨论、规划着下一个城市的行程。

这未必是好事,也未必是坏事。有了市场,更多手艺型咖啡店、精品咖啡店铺才会伺机出现。它们暂时还没什么好怕的——第三次咖啡浪潮的客人们关注产品本身,会有越来越多受过咖啡教育、明确需求的消费者们找上门来。

关键词:咖啡浪潮

-

欧洲6月咖啡库存数量环比增长近6%

2025-09-24 17:58:30

-

美国立法者提出取消咖啡关税的法案,引发咖啡价格大跌

2025-09-24 17:55:16

-

巴西2026年阿拉比卡超级产量预期正在逐步减弱

2025-09-24 17:54:22

-

越南着眼于在全球扩大咖啡市场

2025-09-24 17:52:17

-

欧洲咖啡市场:尽管价格上涨,但仍保持增长

2025-09-24 17:49:55

市场时间

- 美国ICE交易所

- 美国NYMEX交易所

- 欧洲ICE交易所

咖啡价格

10月01日收盘价

| 交易所 | 品种 | 价格 | 货币 | 单位 |

|---|---|---|---|---|

| 美国ICE | 咖啡指数 | 357.45 | 美分 | 磅 |

| 美国ICE | 阿拉比卡07 | 357.45 | 美分 | 磅 |

| 美国ICE | 阿拉比卡09 | 354.80 | 美分 | 磅 |

| 欧洲ICEU | 罗布斯塔07 | 4,439 | 美元 | 吨 |

| 巴西现货咖啡 | 日晒阿拉比卡 | 2,650 | 雷亚尔 | 60公斤 |

| 巴西现货咖啡 | 罗布斯塔 | 1692.53 | 雷亚尔 | 60公斤 |

| 哥伦比亚现货咖啡 | 水洗阿拉比卡 | 764.86 | 美元 | 125公斤 |

| 越南现货咖啡 | 罗布斯塔 | 130,600 | 越南盾 | 千克 |

| 美国ICE | 可可指数 | 10,177 | 美元 | 吨 |

| 美国ICE | 可可07 | 10,177 | 美元 | 吨 |

| 美国ICE | 可可09 | 9,337 | 美元 | 吨 |

| 外汇市场 | 美元指数 | 99.0155 | 美元 | 美元 |

| 外汇市场 | 巴西雷亚尔 | 5.5622 | 雷亚尔 | 美元 |

| 交易所库存数量 | 美国ICE | 822,021 | / | 袋 |

| 交易所库存数量 | 欧洲ICEU | 4,245 | / | 袋 |

关键词搜索